日本生気象学会

日本生気象学会

Japanese Society of Biometeorology

山崎文夫(山口県立大学)

人が快適であると感じる室温には個人差があります。オフィスやお店のエアコンの設定温度が低くて、つらい思いをした人もおられるのではないでしょうか。季節に関わらず、多くの人が快適と感じる温度環境下でも「体が冷えて寒い」、「足が冷えて不快だ」などの感覚をいつも生じる症状や特性は、冷え症(あるいは冷え性)と呼ばれています。冷え症の人は、体の冷えによる不快感だけでなく、入眠困難、頭痛、むくみなどを伴うことがあるため、心身の健康状態が悪化しやすくなります。

冷え症は若い成人女性に比較的多く認められ、後天的要因だけでなく遺伝的要因も関与しています(文献1)。冷え症の人の生理的特徴として、安静時代謝が低いこと、脳の冷覚感受性が高いこと、手足の皮膚血管収縮が強く起こりやすいこと、下肢末梢部の皮膚温が低いこと、などが報告されています(文献2)。

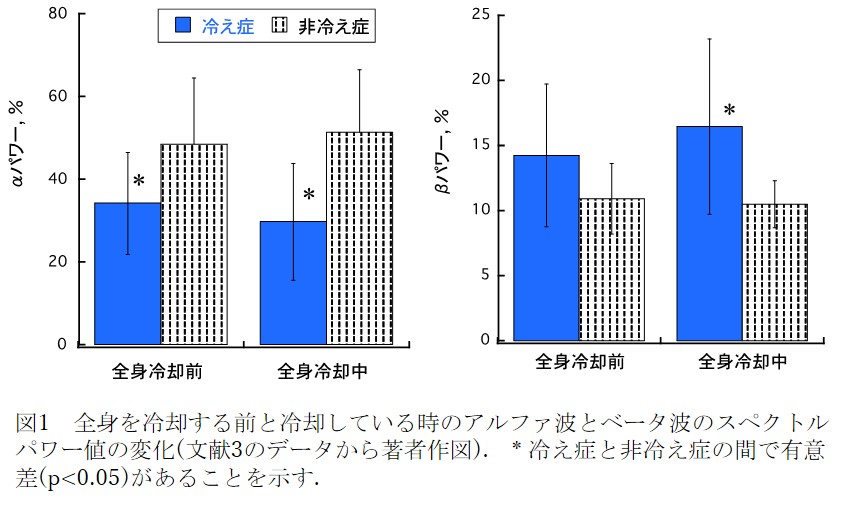

冷え症の人は、通常の室温の部屋でも冷えによる不快症状を示しやすく、脳の冷覚感受性が高まっていることから、安静時の脳機能が冷え症ではない人と異なっていると考えられます。26℃の室内で目を閉じて安静にしている時の脳波を冷え症の人と冷え症ではない人とで比較してみると(文献3)、冷え症の人ではアルファ波帯域(8-13Hz)、特にその低周波数帯域(8-10Hz)、の脳活動が低いという特徴が認められました (図1の左パネル)。アルファ波は覚醒時に目を閉じてリラックスしている状態で出現する脳波なのですが、冷え症の人は慢性化した冷えとそれに付随した症状によって、冷え症ではない人よりもリラックスしていない状態が持続しているように解釈することができます。

次に、水循環スーツを用いて全身の皮膚温を約2℃低下させる冷却負荷によって、冷え症と冷え症ではない人の冷感を高めてみました。その結果、冷え症の人ではアルファ波の出現は冷却前と変わらず低いままでしたが、アルファ波よりも周波数の高いベータ波帯域(13-30Hz)の脳活動は冷え症ではない人よりも有意に高くなりました(図1の右パネル)。これらの結果から、冷え症の脳活動が全身冷却中により高まっていることが示唆されます。このような脳の活動特性が冷覚感受性の亢進と関連するのかどうかについては、さらに研究を進める必要があります。

冷え症の人に2週間にわたってジョギングなどの有酸素運動を実施してもらうと、実施前と同じ室温での冷えの低減やアルファ波の増加がみられました(文献2)。「体が温まる適度な運動を実践する」というような生活習慣の見直しによって、安静時脳活動の変化とともに冷え症が緩和されることを示唆しています。

【参考文献】

1. 近藤正彦, 岡村靖 1987:冷え性の病態に関する統計学的考察, 日本産科婦人科学会雑誌, 39(11), 2000/2004.

2. Yamazaki F 2024:Physiological characteristics of women’s cold constitution and the effects of exercise, The Journal of Physical Fitness and Sports Medicine, 13(5), 139/144.

3. 山崎文夫, 飯山瞳, 岩田華奈, 加藤円佳 2019:冷え症女性における局所性および全身性皮膚冷却時の脳波の特徴, 日本生気象学会雑誌, 56(1), 25/33.

<本コラムで紹介した研究論文>

山崎文夫,飯山瞳,岩田華奈,加藤円佳 2019:冷え症女性における局所性および全身性皮膚冷却時の脳波の特徴,日本生気象学会雑誌,56巻1号:25-33.

https://www.jstage.jst.go.jp/article/seikisho/56/1/56_25/_article/-char/ja