日本生気象学会

日本生気象学会

Japanese Society of Biometeorology

山口隆子(法政大学)

都市緑化の一つである屋上緑化は、1990年代以降、ヒートアイランド現象の緩和策として飛躍的に発展しています。明治時代以降の変遷についてはすでに明らかになっていましたが、明治時代以前については断片的な情報しかわかっていませんでした。

そこで、明治時代以前から施工されていた屋上緑化である芝棟について、近年の国内での現存状況を確認し、芝棟に使用されている植物の分布特性について調査しました。

芝棟とは、茅葺きの棟仕舞いのうち、シバの生えた土の重みで押さえると同時に、シバの根が棟にからみつくことで棟を固定する棟仕舞いを指します。シバのほかに、ユリやアヤメの仲間のイチハツ、盆栽に見かけるイワヒバなども使用されています。芝棟は、日本固有のものではなく、フランスを中心にヨーロッパでも施工されており、北欧などでは、棟だけでなく屋根全体にシバを載せる伝統的木造家屋があります。

これまで、芝棟に関する研究はいくつか行われていましたが、『芝棟』(亘理、1991)が最も有名です。そこで、『芝棟』に記載されている情報の再確認、国立国会図書館をはじめとした都道府県市町村立図書館等に所蔵されている史誌等の「住宅」に関する記述、さらに江戸時代から昭和初期にかけての浮世絵や絵巻、絵画、写真の確認を行いました。現存が確認できたもののうち、文化財等で一般に公開されているものについては現地調査を行いました。

芝棟は、岩手・青森県を中心とした東日本に約600棟が現存しており、そのうちの9割は岩手県に現存していました。岩手・青森県を除く都府県では、芝棟の多くが文化財等に指定され、保存されています。しかし、文化財等に指定されている建造物であっても、芝棟を維持できなくなっているものもあり、保存に課題があります。また、千代田区や新宿区にもかつては芝棟が存在し、江戸時代の関東平野部では、一般的な建物であった可能性が示唆されました。さらに、『芝棟』では、「芝棟は積雪地には不向きである」とされていましたが、現在、国の豪雪地帯に指定されている地域にも多数現存しており、積雪地に不向きではないことがわかりました。

芝棟植物の分布については、シバは芝棟が分布する全地域に見られ、東北地方太平洋側と内陸山間部では、ユリ・カンゾウ・ネギ・ニラといった、一種の救荒作物が使用されていました。関東平野部では植物の萎れ具合を火除けの目安にしていたといわれるイチハツが、関東山地周辺では盆栽としての価値があるイワヒバが多く見られ、芝棟のイワヒバ売買に関する情報から、イワヒバが一種の換金作物であり、芝棟をめぐる経済活動の一面が明らかとなりました。

今後は、世界的な芝棟の分布や現状について調査する予定です。

写真1 国民宿舎えぼし荘にある旧林崎家分家住宅

(岩手県九戸郡野田村玉川2-62-28、2024年6月17日撮影)

写真2 西山御殿(西山荘)に咲くイチハツ

【参考文献】

亘理俊次 1991:芝棟,八坂書房(京都),302p.

亘理俊次 亘理芝棟コレクション(東京大学総合研究博物館)

http://umdb.um.u-tokyo.ac.jp/DShokubu/shibamune/home.php(2024年10月7日最終閲覧)

<本コラムで紹介した研究論文>

3. 山口隆子. 2021:芝棟の現存状況と芝棟植物の分布特性について,日本生気象学会雑誌58, 3-4.

https://www.jstage.jst.go.jp/article/seikisho/58/3-4/58_75/_article/-char/ja

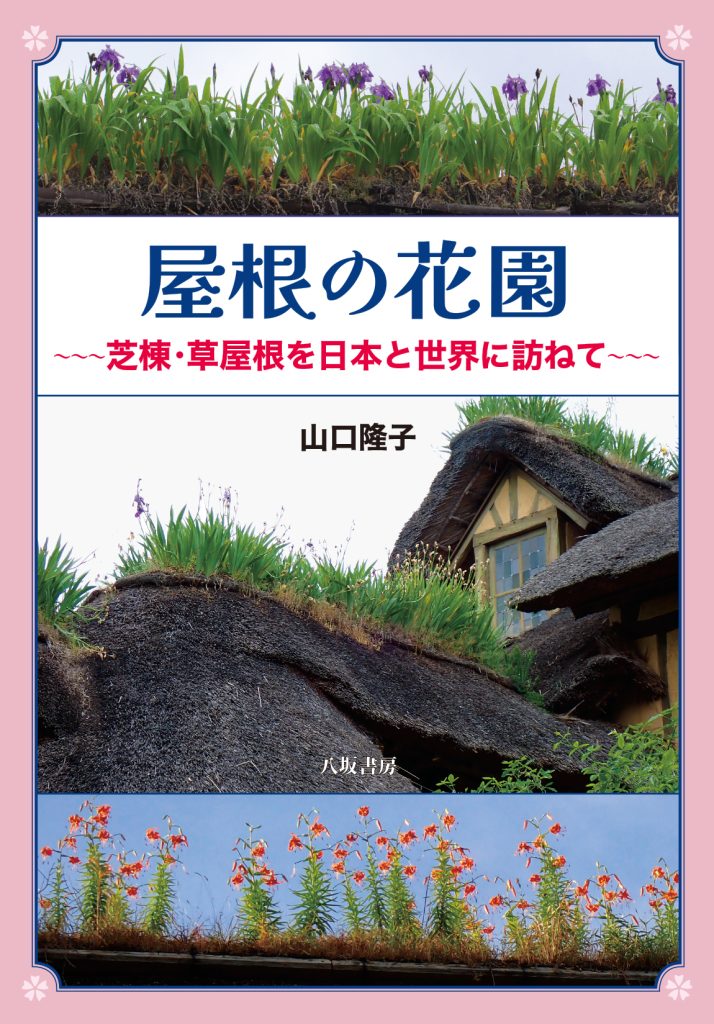

☆本コラム執筆者の山口隆子先生の著書が発売しております!☆

屋根の花園 ~芝棟・草屋根を日本と世界に訪ねて~ (著:山口隆子)

http://www.yasakashobo.co.jp/books/detail.php?recordID=780