日本生気象学会

日本生気象学会

Japanese Society of Biometeorology

大橋唯太(岡山理科大学)

心疾患や脳血管疾患といった循環器系疾患の発症や死亡のリスク要因に、気象あるいは気候の条件が含まれることは古くから知られ、関連する多くの研究がこれまで報告されています。人の大規模な集団に対して調べる場合には、政府が集計する人口動態統計の疫学情報を解析するのが便利です。日本でも昭和期の情報をもとに分析された結果が多く存在していますが、調べてみると2000年代以降の社会集団を対象にした研究がほとんど見当たりませんでした。そこで、国内の主要な3都市(東京23区、名古屋市、大阪市)の最近15年間の疫学情報を入手し、一年の季節変化のなかで生じる循環器系疾患の死亡率と気候条件の関係を調べてみました。

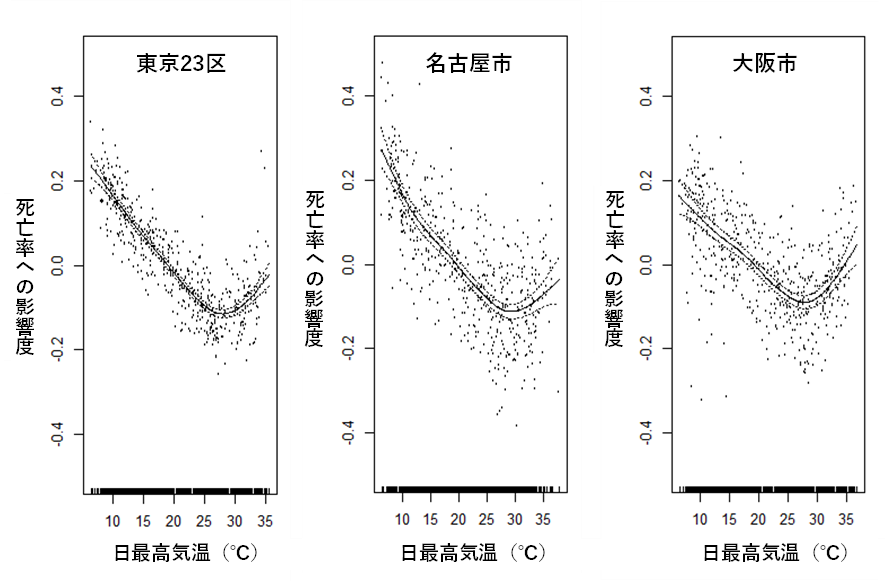

すると、日最高気温に対して循環器系疾患の死亡率は、図1のようにU字またはV字型の分布曲線をもつように変化していました。しかしよく見ると、UやVよりも逆J字の形に近く、いずれの都市も、一年のなかで日最高気温が低い冬の死亡率が夏よりも高くなっているとわかります。

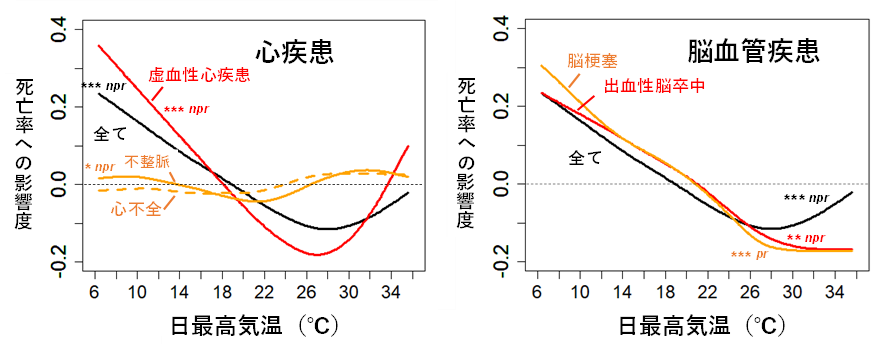

循環器系疾患は様々な種類がありますが、例えば心疾患と脳血管疾患のあいだで気温に対する死亡率の変化の特徴は違うのでしょうか?そこで、循環器系疾患を虚血性心疾患、不整脈、心不全、出血性脳卒中、脳梗塞に分類して同様の分析をおこなってみました(図2)。なお、虚血性心疾患には心筋梗塞が含まれ、出血性脳卒中にはクモ膜下出血と脳内出血が含まれます。分析の結果、虚血性心疾患の死亡率は日最高気温に対して逆J字型の変化を示しましたが、不整脈と心不全は気温への感度が認められませんでした。一方、出血性脳卒中と脳梗塞では、日最高気温が低い冬の寒い日に死亡率は高くなっていましたが、夏のほうに感度がみられませんでした。このように循環器系疾患で一括りせず、疾患の種類別に調べる必要があることもわかりました。

疫学情報は、人の大規模集団を扱っているため、個々人がもつバイアスの影響が小さいというメリットがあります。しかし一方で、このような疫学情報を利用した統計分析からは、生理学的な視点での因果関係まで特定することができません。その場合には、過去の臨床または病理研究から示された結果(多くは論文レビュー)にもとづいて因果関係を考察します。今回紹介した研究では、日最高気温が何度ぐらいになると、どのような温熱生理反応によって病気の発症に至るかを具体的に示すことができれば、疾病予防にもつながるでしょう。

図1 日最高気温と循環器系疾患の死亡率の関係(ただし死亡率は0を基準とした影響度として表現)。2005~2019年における東京23区、名古屋市、大阪市の結果。

図2 東京23区における日最高気温と各種疾患の死亡率の関係。左図には心疾患として虚血性心疾患、心不全、不整脈の結果を、右図には脳血管疾患として出血性脳卒中と脳梗塞の結果を、それぞれ示している。両方の図中にある「全て」は、比較のために全てまとめた循環器系疾患での結果である。

【参考文献】

1. 大橋 唯太,井原 智彦,高根 雄也 2023:高温経験の遷延性を考慮した高齢者の熱中症と虚血性心疾患の死亡リスクの地理的差異,環境情報科学学術研究論文集37,No.37,pp.27-32.

2. Yukitaka OHASHI, Tomohiko IHARA, Kazutaka OKA, Yuya TAKANE, and Yukihiro KIKEGAWA 2023:Machine learning analysis and risk prediction of weather-sensitive mortality related to cardiovascular disease during summer in Tokyo, Japan, Scientific Reports, Vol.13, 17020.

<本コラムで紹介した研究論文>

3. 大橋 唯太,井原 智彦 2022:一般化加法モデル(GAM)を用いた循環器系疾患の死亡率と気象・気候の関係分析,日本生気象学会雑誌,Vol.59,No.3・4,pp.101-114.

https://www.jstage.jst.go.jp/article/seikisho/59/3-4/59_101/_article/-char/ja