日本生気象学会

日本生気象学会

Japanese Society of Biometeorology

西村 一樹(広島工業大学)

あなたのそばに「雨が降ると頭痛などの体調不良を起こす人」はいませんか?「気象病や天気痛」と呼ばれる気象要因の変化に伴う痛みや身体のだるさ、めまいなどの体調不良が大きな問題になっています。天気痛の実態を調査した研究は、天気痛を訴える者が7割程度であること、天気痛を訴える者の3割が週2回以上の自覚的症状を有すること、25%の者は天気痛によって学校や仕事を休むことがあることを報告しています。生活の質や生産性の向上の観点から気象病や天気痛の対策が重要です。

我々の研究室は、食事や身体活動などを制限した条件下で安静の心拍数、心臓自律神経系調節、血圧、酸素摂取量の測定を行っています。また,大気圧データは気象庁が公表しているデータを確認することができます。大気圧変化に対して気象病や天気痛を自覚していない者もいます。これらの人は、大気圧変化に対して恒常性を維持できているものと考えられます。今回は、気象病や天気痛を自覚していない対象者のデータを用いて、大気圧変化と安静時の生理応答の関係を調べました。

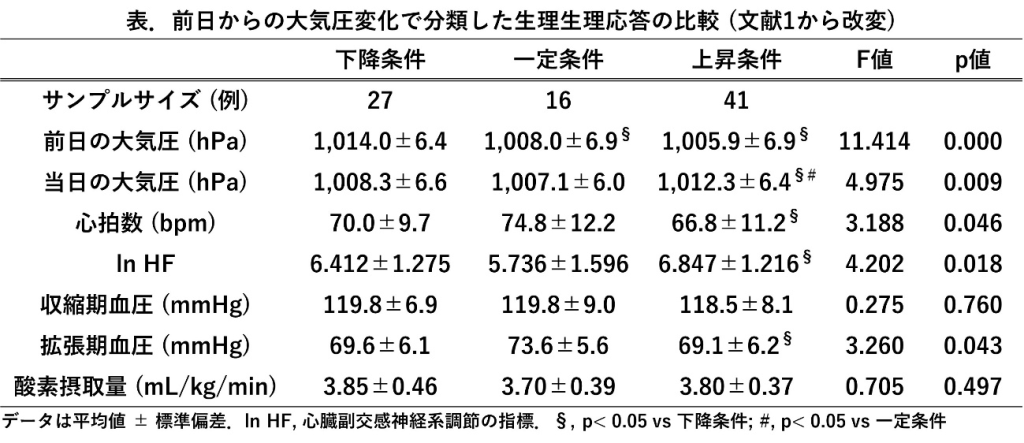

前日からの大気圧が5hPa以上上昇した条件を上昇条件、5hPa以上下降した条件を下降条件、変化が5hPa未満だった条件を一定条件としました。3条件間の心拍数、心臓副交感神経系調節の指標(lnHF)、拡張期血圧に有意な差が観察されました。さらに、上昇条件のlnHFは一定条件に比較して有意な高値を示し、心拍数と拡張期血圧は有意な低値を示しました(表1)。これらのことから、前日から大気圧が5hPa程度上昇した場合、心臓副交感神経系を高めることによって恒常性を維持していると考えられます。この心臓副交感神経系の亢進によって、心拍数および拡張期血圧が有意に低下したと考えられます。一方。5hPa程度下降した場合,有意な差は観察されませんでしたが、一定条件に比較して、lnHFは高値、心拍数と拡張期血圧は低値を示す傾向が確認されました。このことから、大気圧が下降する際も心臓副交感神経系の亢進が引き起こされると考えられます。

心臓副交感神経系が弱まっている対象者(例えば、高齢者や肥満者、ストレスが多い者など)は、大気圧変化に伴い交感神経系が刺激され、気象病や天気痛の症状が悪化する可能性が危惧されます。気象病や天気痛の予防や症状の軽減のためには日常生活下において副交感神経系の活動水準を高めること、自律神経系のバランスを良好に保つことが重要であると考えられます。具体的には、早寝早起き朝御飯などの良好な生活習慣の獲得、ウォーキングやストレッチなどの軽運動の実施、入浴や加温による血行の促進、腹式呼吸などのゆっくりと深い呼吸などによって自律神経系の活動水準を高めることができます。これらのことによって大気圧変化に伴う身体に対する負担を軽減できることが期待されます。また,天気痛予報(ウェザーニュース天気痛予報®︎ https://weathernews.jp/s/pain/)など事前に気象病や天気痛の症状が現れやすい特徴を把握しておくことは、事前の対策が効果的に実施できます。

【参考文献】

1. ウェザーニュース(2023):天気痛調査2023.https://weathernews.jp/s/topics/202306/080115/ (2024年9月20日確認)

2. 佐藤純 (2021):ビジネスパーソンのための低気圧不調に打ち勝つ12の習慣.ディスカヴァー・トゥエンティワン,東京,1-237.

<本コラムで紹介した研究論文>

西村一樹,玉里祐太郎,小野寺昇,長﨑浩爾 (2024):大気圧の変化が安静時生理指標に及ぼす影響.日本気象学会雑誌.第61巻. 第1号:9-17

https://www.jstage.jst.go.jp/article/seikisho/61/1/61_9/_article/-char/ja